白亜の天守が見守る町-川之江城と紙のまちの誇り-(川之江城|愛媛県四国中央市)

四国の北東部、愛媛県四国中央市に位置する川之江は、海と山に囲まれた風光明媚な町。その町を見守るように、静かにして堂々と佇むのが川之江城です。

標高約62mの小高い山の頂上に建つ白亜の天守は、空に映える壮麗な存在感を誇ります。山頂からは瀬戸内海や川之江・三島の町を一望できる絶好の風光明媚な景色が広がり、城山のふもとでは、天守がまるで空に浮かんでいるかのような幻想的な風景を楽しむことができます。

川之江城を利用する際の駐車場は、「山のふもと」と「山頂」にそれぞれありますが、山頂の駐車場までの道は、すれ違い困難なほど狭い山道。運転に自信がない方や大きな車に乗っている場合は、ふもとの駐車場に車を停めて、徒歩で登るのがおすすめです。

山道とはいえ、10分ほどで頂上に着くことができ、登山というよりは軽めのハイキング感覚。途中の道も整備されていて、季節ごとの草木の香りを感じながら気持ちよく歩けます。

初めて川之江城に訪問するならば、季節はなんといっても「春」がオススメ!

というのも、春には満開の桜と天守の白が鮮やかなコントラストを描き、訪れる人々を魅了する素敵な景観を見せてくれるからです。きっとお城や史跡に興味が薄い方でも、その美しい桜とお城の組み合わせに感動することでしょう。

と言いながら、今回私が川之江城を訪れたのは、まだ春の訪れをうっすらと感じ始めたばかりの3月某日。

......今年は残念ながら桜のタイミングに合わず、満開の景色を見ることはできませんでした(涙)。

けれども、この写真の、枝だけになった木々が、春には一斉にピンク色に染まると思うと、来年こそは桜が咲く時期にぜひ再訪したい!と強く思いました。

川之江城のはじまり

川之江城は約700年前の1337年、現在の愛媛県に建てられた山城です。伊予守護・河野通政が、家臣の土肥義昌に命じて築きました。このころ、日本では「南朝」と「北朝」という二つの勢力が争っていた南北朝時代にあたります。

川之江城は、別名「仏殿城(ぶつでんじょう)」と呼ばれているのですが、これは土肥義昌が築城したとき、山頂に元々存在していた天台宗の僧侶である源信(恵心僧都)が建立した仏殿と仏像を城内に運び、移すことなくそのまま城内に残して武運長久を祈願したために「仏殿城」という別名が生まれたと伝えられています。

川之江城の歴史

川之江城がある鷲尾山は、伊予・讃岐・阿波・土佐の4ヶ国の国境に隣接し、伊予街道・讃岐街道・阿波街道・土佐街道という四国内の主要街道が交差する交通の要衝でもあることから、地理的に重要な位置にあったため、隣国との抗争の的となりやすく、多くの将兵の血を流した悲劇の城でした。

1342年、北朝側の武将・細川頼春によって攻められ、土肥義昌は敗れ、落城します。その後も川之江城は南北朝の争いの中心地となり、幾度となく攻められては奪い合いが繰り返されました。戦国時代になると、川之江城は河野氏の支配下で安定します。この時、家臣である妻鳥友春が城主としてお城を守っていましたが、戦乱の多い時代だったため、様々な大名たちが川之江城を狙いました。

1572年には阿波大名・三好長治が攻め込むも、妻鳥友春が撃退。しかし、その6年後、1578年には長曾我部元親が攻めてきて、妻鳥友春は降伏し長曾我部氏側に転じます。これに対し、河野通直が家臣・河上安勝を送り込むことで一度城を奪還するも、1582年に再度長曾我部元親が攻め込み、河上安勝は敗れ、自害し、川之江城は落城。その後、豊臣秀吉による四国平定が行われるまで、長曾我部氏の支配下にありました。

豊臣秀吉による平定後、川之江城は地域を守るための支城として存続こそしたものの、小早川家、福島家、池田家、小川家と目まぐるしく領主が入れ替わり、最終的には1585年、加藤嘉明の時に廃城となりました。

同時期となる1602年、加藤嘉明は徳川家康の許可のもと、勝山城(現在の松山城)の築城を開始しており、川之江城の一部を資材として使用したともいわれています。

その後、長い年月を経て城跡は、本丸付近の石垣に僅かに名残を留めるに過ぎなかったのですが、川之江市制施行30周年記念事業として、市民の浄財を基に城の再建計画が発足し、1984年より城山公園整備事業として着手されました。

建築にあたっては、日本城郭の権威者である東京工業大学名誉教授藤岡通夫博士の指導を受けたそうです。

1986年6月には本丸跡に天守が模擬復元され、それに続いて、涼櫓(すずみやぐら)・櫓門(やぐらもん)・隅櫓(すみやぐら)・土塀・石垣等が順次、新しく建てられました。鉄筋コンクリート造りの模擬天守で、厳密に史実に基づいた復元ではないものの、当時の風情を感じさせる立派な佇まいです。

遺構が消滅してしまっているという観点では歴史的には残念と言えますが、それでも模擬天守の3階からの眺望は息をのむような絶景。眼下には燧灘(ひうちなだ)の海と、その海岸沿いに立ち並ぶ工場群が広がり、瀬戸内海の島々が霞むように見えるその風景は、まるで一幅の絵画のようです。

少し重めの黒い扉を開いて、外に出ると360度のパノラマが広がり、川之江城が伊予(愛媛)・讃岐(香川)・阿波(徳島)・土佐(高知)の4ヶ国の国境地帯に位置していたという歴史的背景について、身をもって感じさせてくれます。

この高さだからこそ得られる視点から、四国中央市の自然と人工物が織りなす壮大な景観を楽しみながら、武将たちが「この地を治める」と決意した気持ちをほんの少し追体験できたような気がします(実は私、高所がちょっと苦手なのですが、それでも腰が引ける思いとともに、天守からのこの眺望の良さには感動を覚えました!)。

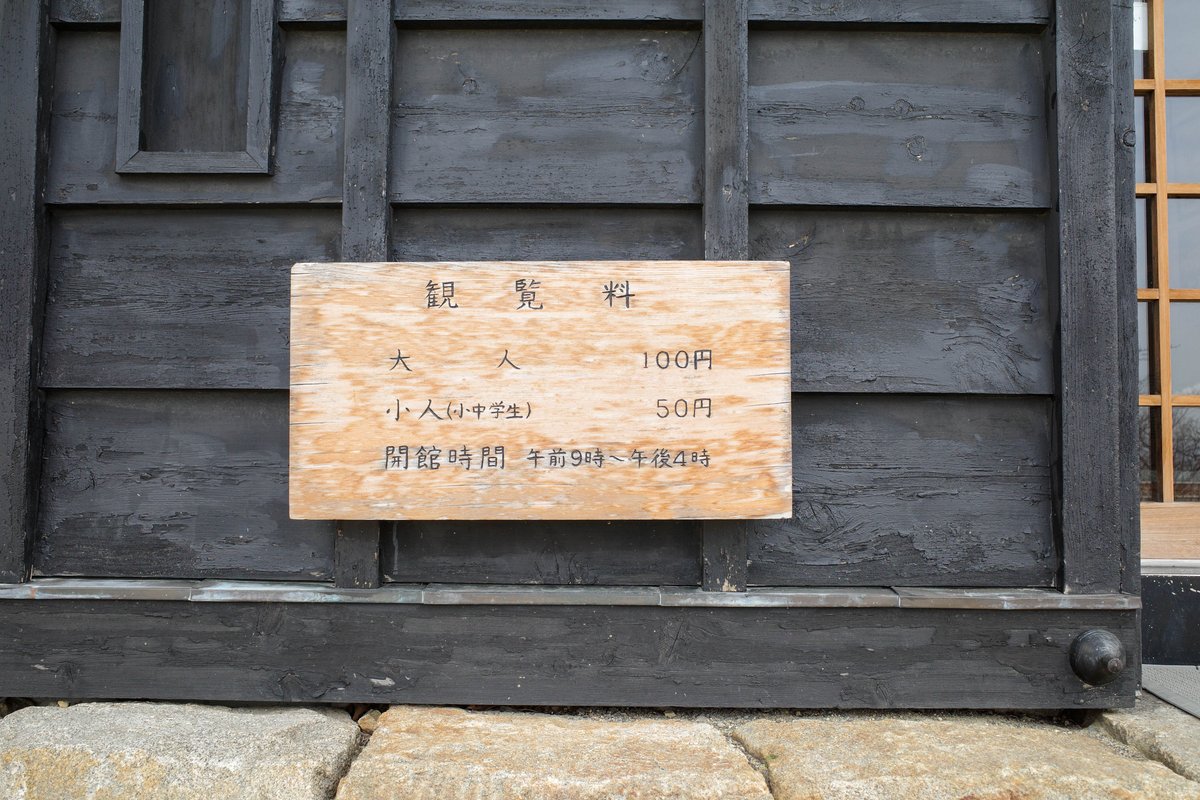

天守閣内の入場料は100円なので、是非入城してみてください。

先に案内した4階の展望台からの景色のほかにも、1~3階までは刀や火縄銃、甲冑、古地図、出土品、模型などの歴史的資料が展示されており、ローカル愛に溢れる展示品ばかりとなっています。

なお、天守閣内にはエレベーターは無く、階段での移動になりますのでご注意を。

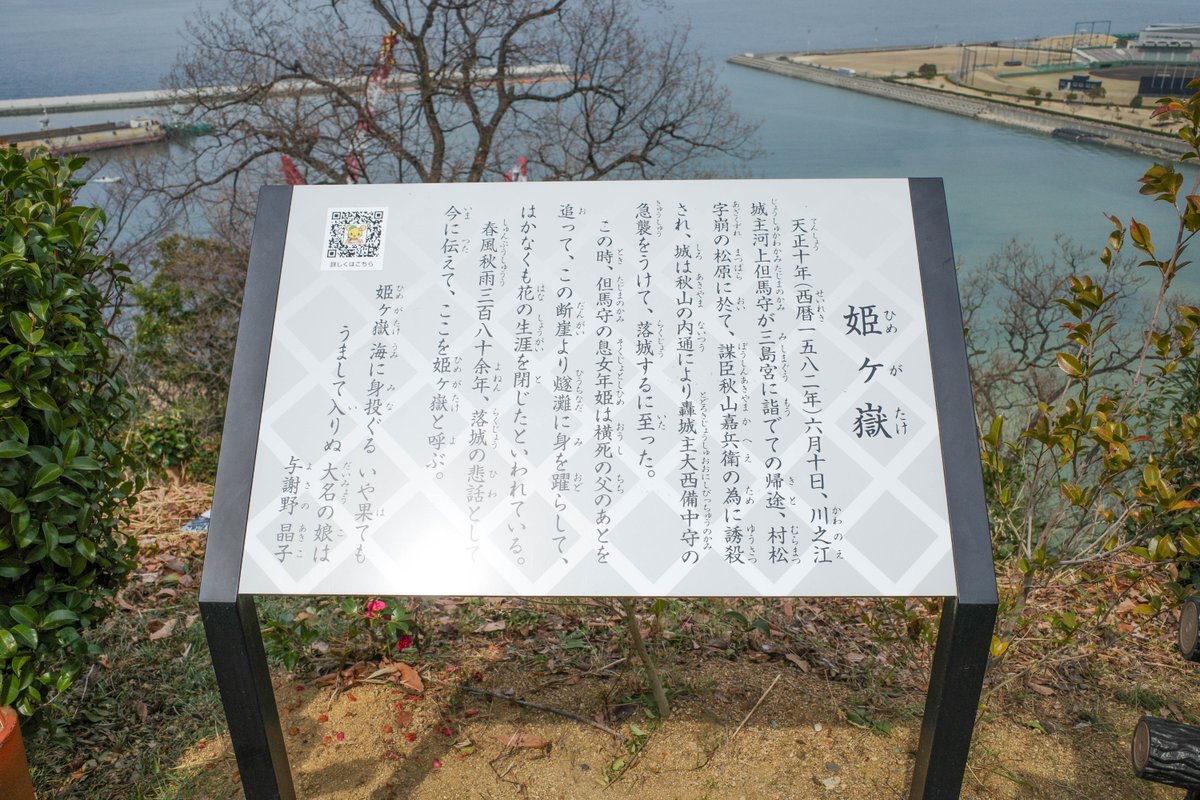

姫ケ嶽に伝わる、悲しき伝説

川之江城にまつわるもうひとつの印象的な話が「姫ケ嶽(ひめがたけ)」の伝説です。川之江城の裏山にあたる姫ケ嶽には、戦国時代、落城の際に身を投げたとされる姫の哀話が伝えられています。

前述の長宗我部元親に敗れた河上安勝の娘、年姫(としひめ)が父の死を知って馬に乗り、そのままこの断崖から身を投げたと言われている場所がこちらです。

年姫の亡骸は、ここから10kmも離れた香川県観音寺市豊浜町に流れ着き、その地の人々により手厚く葬られたと伝わります。そして、年姫が辿り着いた浜を「姫浜」と呼び、身を投げた断崖を「姫ヶ嶽」と呼ぶようになったそうです。

昭和6年、この地を訪れた女流歌人・与謝野晶子は、年姫の自害を悼み、「海に身投ぐる いや果ても 馬して入りぬ 大名の娘(こ)は」という歌を詠んでいます。

命が尽きることを覚悟しながら、馬を走らせ城から下りてすぐのカーブをその勢いのまま瀬戸内の海へと海に身を投げるという生涯の最期を彼の大名の娘は選んだ。戦乱の世における"強さ"の在り方というのが、なんとも私には理解できず、悲しく、いたたまれない思いになります。

戦乱の世は嫌ですね......。

ピクニックにも最適な三の丸広場

天守閣から山頂駐車場に向かって行くとあるのが三の丸広場。

ソメイヨシノを主とした多数の桜が植樹されており、春には桜に取り囲まれるような感覚でお花見を楽しめます。小休憩できるベンチも設置されているので、お弁当を持ってピクニックなんかもいいですね。

三の丸の突き当りには戦没者慰霊のための平和像がありました。

*

川之江城は、歴史的に見れば他の有名な名城と比べると、派手な戦いや壮大な石垣があるわけではありません。けれども、この町に天守があることで、私たちはこう語ることができるのです。「この町は城下町だったのだ」と。それは、町に住む人々にとって、ただの観光資源ではなく、「町の誇り」そのもの。小さな山の上に建つ白い天守が、町を静かに見下ろす姿は、「ここには語るべき物語がある」ということを教えてくれます。

川之江城に登るという行為は、ただの観光ではなく、町の過去と現在をひとつなぎにする小さな旅。戦国の風、産業の息吹、そして文化の熱量。それらを一望できる場所に立ったとき、私たちはただ「美しい」と感じるだけではない、何か深いものに触れたような気がしてくるのです。

戦国の記憶が息づく川之江城。紙のまち四国中央市の歴史と誇りに触れる、そんなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか?

*

※詳しい情報は外部サイトをご確認ください。

【川之江城】

所在地 〒799-0101 四国中央市川之江町1087-4

サイト http://www.shikochu-kankou.jp/ (四国中央市観光協会)

#愛媛 #愛媛県 #川之江 #川之江城 #桜の名所 #観光地 #城跡 #城址 #復元

【四国中央市関連アーカイブ】

四国の真ん中「霧の森」で味わう五感旅(新宮|愛媛県四国中央市)

https://www.kotobus-express.jp/column/2022/07/kirinomori-220729.html